Ackerbau unter Photovoltaikdach

Nachhaltige Landnutzung im Modellversuch

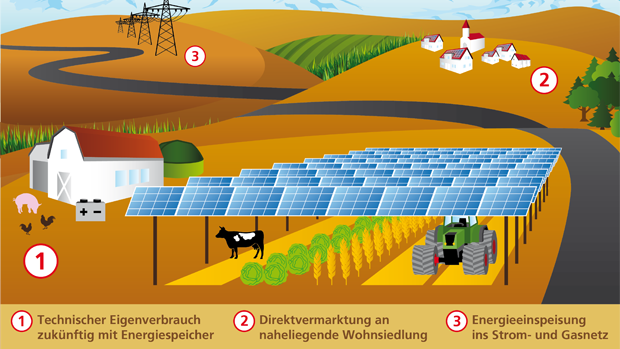

In dicht besiedelten Ländern wie Deutschland wird das Ackerland knapp. Mit der Förderung von erneuerbaren Energien konkurriert der Anbau von Pflanzen zur Energiegewinnung mit dem Anbau von Nahrungs- beziehungsweise Futterpflanzen. Außerdem belegen Studien, dass Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen häufig auf Ackerfläche gebaut worden sind und nicht - wie ursprünglich geplant - auf Konversionsflächen oder versiegelten Böden. Agrophotovoltaik (APV) will diese Nutzungskonflikte entschärfen. Ein im März 2015 gestartetes Pilotprojekt in der Region Bodensee-Oberschwaben soll demonstrieren, dass Landwirte sich in Zukunft nicht mehr entscheiden müssen, ob sie Energie oder Nahrungs- und Futtermittel erzeugen – sie kombinieren einfach beides.

Neues aus der Wissenschaft

Aktuelle Meldungen

Entdecken Sie weitere aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft.

Unter einem Photovoltaikdach wird Ackerbau betrieben. Diese frühe Idee ihres Institutsgründers Prof. Dr. Adolf Goetzberger haben Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg aufgegriffen. Das ISE wird nun in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Universität Hohenheim sowie Wirtschaftspartnern ein Innovationskonzept für Agrophotovoltaik entwickeln. Es gilt das Design der Anlagen zu optimieren und gleichzeitig die Auswirkungen der Bedachung auf die Landwirtschaft zu untersuchen. Erste Studien des ISE legen nahe, dass bestimmte Feldfrüchte, wie Kartoffeln oder Salat, mit verringerter Sonneneinstrahlung sogar besser wachsen.

Bereits im kommenden Jahr soll eine erste APV-Anlage auf Ackerflächen der Demeter-Hofgemeinschaft Heggelbach installiert werden. Wissenschaftliche Analysen begleiten das Projekt ebenso wie die Frage der Einbindung lokaler Akteure in die Technologieentwicklung. Ein Schwerpunkt ist dabei der Feld- und Gemüsebau. Mit dem Projekt bieten sich aber nicht nur Chancen für den Bodenseekreis, landwirtschaftlich nutzbare Flächen aus der erwähnten Nutzungskonkurrenz zu nehmen und neue lukrative Einnahmequellen zu erschließen. „Dieser Ansatz, Sonnenenergie auf der gleichen Fläche für Nutzpflanzen und für Solarstromproduktion zu verwenden, könnte sich zu einem weltweit interessanten Beispiel entwickeln", betont Prof. Eicke R. Weber, Institutsleiter des ISE.

in Kooperation mit dem idw - Informationsdienst Wissenschaft

Kommentare (1)