So bebaut: Wie viele Kleingärten bis 2020 Wohnungen weichen müssen

Berlin wächst, Wohnungen werden knapp, die Mieten steigen. Der Berliner Senat sagt, die Hauptstadt braucht bis 2020 etwa 137.000 neue Wohnungen. Dafür sollen in den kommenden fünf Jahren auch tausende von Kleingärten weichen. Und nach 2020 könnte es für die Schrebergärtner noch schlimmer kommen.

In den nächsten 15 Jahren wird Berlin um mehr als 250.000 Menschen wachsen, so sagt es die aktuelle Bevölkerungsprognose des Senats voraus. Eine ganze Großstadt in der Größenordnung von Erfurt oder Mainz soll in der Hauptstadt Platz finden. Aber wo? Schon heute sind die Wohnungen knapp, bekommen Neumieter den starken Preisanstieg zu spüren. Die Stadt muss neuen Wohnraum schaffen. Bis 2020 plant der Senat deshalb, 3000 der mehr als 73.000 Berliner Kleingärten zu bebauen.

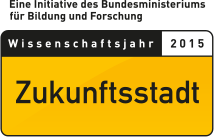

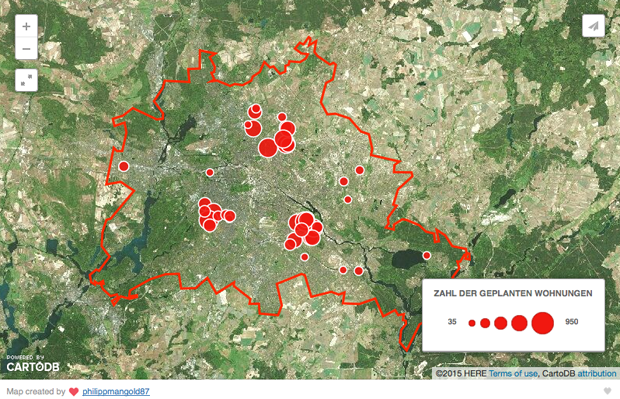

Und damit nicht genug. Auf der Grundlage des Kleingartenentwicklungsplans haben wir berechnet, dass die Stadt nach 2020 etwa 257 der 2300 Hektar landeseigenen Flächen bebauen könnte, auf denen sich jetzt noch Kleingärten befinden – mehr als elf Prozent. Zwei Infokarten zeigen wo und wann gebaut werden soll, fünf Antworten klären die wichtigsten Fragen zu den Bauplänen des Senats.

1. Warum sollen ausgerechnet Kleingärten bebaut werden?

Die Stadt will verhindern, dass Berlin sich zu schnell ausdehnt. Der Senat setzt deshalb auf Verdichtung und neue Wohnungen in der Innenstadt. Das Problem dabei: Die meisten Flächen, die sich zum Wohnungsbau eignen, sind Privateigentum. Bei den Kleingartenflächen ist das anders. Der Stadt gehören mehr als drei Viertel der Fläche aller Berliner Kleingärten. Hier kann sie bauen, wären da nicht die Schutzfristen, die den Großteil der Kleingärten vor Bebauung bewahren. Interessant wird es ab 2020, dann enden die Schutzfristen für elf Prozent der landeseigenen Flächen, auf denen sich Kleingärten befinden. Die Hoffnung der Kleingärtner: Die Stadt verlängert die Fristen. Das hat sie nämlich in den vergangenen zehn Jahren wiederholt getan.

2. Wo ist das Problem – sind Kleingärten so wichtig?

Kleingärten sind beliebt – so sehr, dass viele Berliner Kleingärten ihre Wartelisten immer wieder schließen. Die Kleingärtner argumentieren außerdem mit der Bedeutung ihrer Gärten für Flora und Fauna der Stadt: So viele unterschiedliche Blumen, Bäume und Sträucher wie in den Kleingärten gebe es in keinem öffentlichen Park. Die Bäume seien gut für das Klima; die Artenvielfalt sei wichtig für Vögel und Insekten. Auch Anwohner hätten etwas von den Gartenanlagen, durch die jeder Spaziergänger schlendern kann.

3. Kann die Stadt nicht einfach an den Rändern Berlins Wohnungen bauen?

Zum Teil wird am Stadtrand gebaut – dort, wo es bereits S- und U-Bahnlinien gibt. Oder in Gebieten mit besonderer Wohnqualität, zum Beispiel in Spandau am Wasser. Das Problem: Die Außenbereichen sind oft nur schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Auch Ärzte, Supermärkte und Kitas fehlen. Die Ränder der Stadt müssten also zunächst erschlossen werden, was sehr teuer wäre.

4. Können sich die Kleingärtner wehren?

Ja. So haben 2014 zum Beispiel die Kleingärtner der Anlage Oeynhausen in Charlottenburg-Wilmersdorf die Bebauung durch einen privaten Investor verhindert. Generell können Kleingärtner Druck auf den Bezirk ausüben, denn dieser entscheidet in Berlin über die Bebauung von Flächen. Rein rechtlich hat aber der Senat das letzte Wort und kann sich gegebenenfalls über den Bezirk hinwegsetzen.

5. Werden die Kleingärtner entschädigt?

AutorInnen: Angelika Fey, Christian Engel, Philipp Mangold und Beatrice Henke

Quelle: Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 der Senatsverwaltung Umwelt und Stadtentwicklung

Dieser Artikel enstand im Rahmen des Projekts SowirdBerlin von Volontären der Evangelischen Journalistenschule.

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!