Temperaturanstieg förderte Ackerbau und Bevölkerungsanstieg in Nordeuropa

Geologinnen und Geologen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) hatten Sedimentkerne analysiert, welche die Klimageschichte im Ostseeraum abbilden. „Wir haben einen sogenannten Multiproxy-Ansatz entwickelt“, erklärt Matthias Moros vom IOW. „Mit unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Methoden ziehen wir so viel Information wie möglich aus den Meeresablagerungen der Ostsee, um damit vergangene Klima- und Umweltbedingungen zu rekonstruieren.“

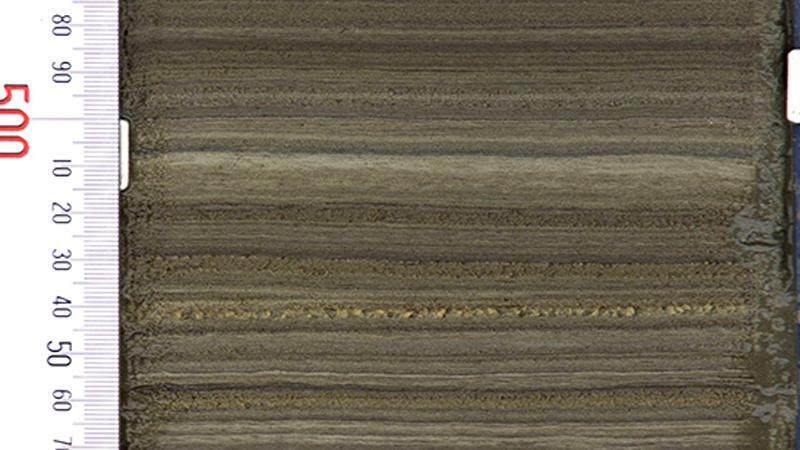

Der Geologe hatte zusammen mit Jaap Sinninghe Damsté vom Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) den wissenschaftlichen Ansatz der Studie entwickelt. „Wir hatten den Sedimenten bereits angesehen, dass es in dem fraglichen Zeitraum eine deutliche Umweltveränderung gegeben haben muss. Homogene Sedimentschichten wurden plötzlich von feinlamellierten abgelöst.“ Auch von den heutigen Bedingungen am Ostseeboden ist eine solche Feinlamellierung bekannt. Sauerstoffmangel führt hier zu „toten Zonen“, in denen kein höheres Leben existieren kann.

„Dieser markante Wechsel in der Sedimentation und in den Umweltbedingungen ist in sehr vielen Sedimentkernen aus der Ostsee zu finden“, erklärt Thomas Leipe, Geochemiker am IOW. „Nun haben wir dank der verfeinerten Datierungsmethoden der Kollegen an der ETH Zürich zum ersten Mal eine recht genaue Altersangabe für diese plötzliche Veränderung: Sie fand vor circa 6.000 Jahren statt.“

Das NIOZ-Forscherteam hatte die Sedimentkerne auf den sogenannten Biomarker TEX86 untersucht. Dieser dient als Stellvertreter für Sommer-Temperaturen des Oberflächenwassers im Meer. Er basiert auf den Überresten der Thaumarchaeota. Das sind Mikroorganismen im Oberflächenwasser der Ostsee, deren Membran-Lipide sich je nach Temperatur anders zusammensetzen. Abgestorbene Thaumarchaeota sinken auf den Meeresboden, wo ihre Lipide und damit die Information über die damalige Temperatur im Oberflächenwasser archiviert werden.

Das Forscherteam fand heraus, dass vor ungefähr 6.000 Jahren der Temperaturanstieg und die Sauerstoffnot am Meeresboden gleichzeitig einsetzten und sich beides miteinander verknüpfen lässt. Außerdem ermittelten sie beim Vergleich mit archäologischen Funden, dass sich – gleichzeitig mit diesem Temperaturanstieg und der Ausbreitung der „toten Zonen“ in der Ostsee – die Bevölkerungszahl in diesem Gebiet verdreifachte und sich der Ackerbau als Ernährungsgrundlage durchsetzte.

Ob diese Veränderung in der Bevölkerung allein durch günstigere Temperaturen oder auch durch den Rückgang von Fischbeständen aufgrund des Sauerstoffmangels befördert wurde, ist noch unklar, aber laut Thomas Neumann, Ökosystemmodellierer am IOW, wahrscheinlich: „Für uns steht fest: Ein derartiger Sauerstoffmangel wird nicht ohne Folgen für die Fischbestände gewesen sein.“

23.11.2017

in Kooperation mit dem